2006-02-03 (Fri)

�S�������͌���ł���i�Q�j

�u�S���������ς̏؋��𖾂炩�ɂ����v�Əq�ׂĂ���̂̓n�[�o�[�h��w�̃z�t�}�������ł���炵���B

���e�������Ă��܂��Ƃ����Ȃ��̂ŁA���������Ȃ�܂����A

���o�T�C�G���X���̕����Љ�Ă����܂��B

-----------------------------------------------------------

�X�ɕ����ꂽ�n��

��P. F. �z�t�}���^D. P. �V�����O

�@������U���N�O�ɋC��̑�ϓ����N�����B���������ɋN�����C���̎��̑�ϓ��͔M�т�����������قǂ́C�Ƃ�ł��Ȃ��X�͊��ł������B�����̐����E�͖��炩�ȓ������o�ꂷ��O�������B

�@�����̒n�����F�����璭�߂���C�S���^�����ɐ�ŕ���ꂽ�n����1000���N������ȏ�̊ԁC�F����Ԃ����܂悤�p�����������낤�B�������C�n���̐c�ɂ���h���h���ɗZ���������̋����̊j����n�\�ւƕ��o�����M�̂��߁C�C�m��܂ł����ׂē��邱�Ƃ͂Ȃ������͂����B�������n�\�́|50���ɂ��Ȃ�C�C�ʂ͂Pkm�قǂ̌����̕X�ɕ���ꂽ�B������u�S�������v���B

�@�����̐����̂قƂ�ǂ͎��ł����B�����ޕX�͂Ƃ��Ȃ�C�X�̂������ł́C�ꏊ�ɂ���Ă͉ΎR�������ĕX��n�����C�M��������ނ��o���ɂ��Ă������낤�B�n���́C�����ɂƂ��Ă͖����x���̂悤�Ȃ��̋ɒቷ�̏�Ԃ����x�Ɖ��g�ɂȂ�Ȃ��悤�Ɏv�����B�����C�ΎR�̓}�O�}�ƂƂ��ɓ�_���Y�f���C�ɕ��o�������āC�������Ƃ����Ɋ��̋C��E�o���鏀�������Ă����B

�@�펯�ł͐M�����Ȃ������m��Ȃ����C�V��5000���N����T��8000���N�O�̊Ԃɋɒ[�Ȋ��≻�Ɖ��g�����J��Ԃ��S������đ����ɋN�������Ƃ��������m�ȏ؋����������͔��������B���܂ʼnȊw�҂́C�n���̋C��ɂ͂����܂ł̌������ω��͂Ȃ������Ǝv������ł����B�������C�n���̑o�q���ł�������ł͂��̂悤�Ȍ������C��ϓ������������Ƃ��L��������Ă���iM. A. �u���b�N�^D. H. �O�����X�v�[���u�������P�����C�ρv���o�T�C�G���X1999�N�U�����j�B

���ҁ@Paul F. Hoffman�^Daniel P. Schrag

�����Ƃ��n�[�o�[�h��w�B�S�����������W�����邽�߂ɂ�����k���ōI���ȃ��f�����āB�z�t�}���͖�O�n���w�҂ŏ����n���̗��j���𖾂��邽�ߌÂ��n������̊�̌��������Ă����B�ނ̓i�~�r�A�k�����̈�A�̒����Ō��������̑S���������ς̏؋��𖾂炩�ɂ����B

�V�����b�O�͊C�m�n�����w�҂ŁC�X��ʂ�[�C�͐ϕ���Y�_����̉��w�I���ʑ̕ϓ����g���āC���������琔�S���N�̃^�C���X�P�[���̋C��ϓ��̌��������Ă���B�����Ńi�~�r�A�̒n���w�I�C�n�����w�I�؋������߂��āC�S�������Ƃ��̗]�g�̊W�����������B

-----------------------------------------------------------

�p�F�搶���w�E���Ă�����悤�ɁA�u�S���������ς̏؋��v�Ƃ����̂́u�ԓ��ɋ߂��i�~�r�A�ŕX�͂̍��Ղ��������v�Ƃ������Ƃ����ł��B��������A�u�C�ʂ͂Pkm�قǂ̌����̕X�ɕ���ꂽ�v�Ƃ������_�֎����Ă����͖̂����ꒃ�Șb�ł��B�u�n���s�����v��M�Ă��邪�䂦�ɔ��z��������ł�������܂���B

�S�������Ɏ������������������������ꂽ�������A�p�F�搶�w�E�̂悤�ɂƂĂ��M��������̂ł͂���܂���B

�n���̉Ȋw�ɂ��Ă͎����悤�Ȍ���Ɋ�Â����_�����ɂ�����܂��B

�n���̃}���g�����ő̂ł���A���j�A�O�j������Ƃ����z���i�I�j���n�������̍\����n�k�g�ɂ���Ē��������������߂ɁA��͎�@�̑O����ᖡ���邱�ƂȂ��C���o�[�W�����@�Ƃ�����͂̌��ʂ�M�������Ƃ��琶�܂ꂽ����ł��B

�X�͊��Ƃ��S�������Ƃ����T�O�́A�n���̎p�����s���ł���Ƃ���������甭�z���ꂽ���ʂł��B�������A����ɂ͐����W�̊w�҂���͎^���������Ȃ��悤�ł��B

2006-02-05 (Sun)

�C��̎������ɋ^��

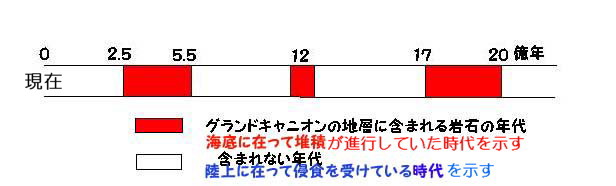

�O�����h�L���j�I���̒n�w�ɂ͂������̔N��̊�Αw�����݂��Ȃ��A�������s�����Ƃ������̂����邻���ł��B�}�Ɏ����ƊT�����̂悤�ɂȂ�܂��B

���݂���2��5�疜�N�O�܂ł̒n�w�����݂��Ȃ��悤�ł����A���������̊��ԂƂ����̂́A�嗤���n��ɂ����āA�N�H���Ă�����ԂƂ݂邱�Ƃ��o���܂��B�łȂ����ԁi�ԐF�Ŏ����j�ɂ͖k�Ă̑嗤�͊C��ɂ����ēy�����͐ς������Ԃƍl�����܂��B

���̐}���������A�A�����J�嗤�͂���20���N�̊Ԃ�3��̕�����o���������ƁA20���N���O�ɂ͒n��ɂ��������ƂȂǂ�������܂��B

�ȑO�ɂ��R�����g�������Ƃ�����܂����A�C��̎�����2���N�ł����Ƃ����̂��D�ɗ����܂���B

�A�����J�嗤��2��5�疜�N�O�ɂ͊C��ɂ����đ͐ς��o�����Ă����͂��ł��B

�u���Ȃ��Ƃ��A2��5000���N�O�ɊC��ɂ������Ƃ��A�ł��N�z�̒n�w�͂��̎�����2���N�O�̂��̂ł�����A���܂���4��5000���N�O�̒n�w������̂͂킩��܂��B������6���N�O�̒n�w������͖̂������Ă��܂��B�v

�ƈȑO�ɃR�����g���܂������A20���N�܂��̒n�w�܂ő��݂��Ă��邻���ŁA�C��̎���2���N�Ƃ����̂͗����ɋꂵ�݂܂��B

�Ƃ�܂���������Z�~�i�[[355]14�ɂ����āA

�u�u�C�m�v�Ɓu�C�m��n�k�v����������Ă��܂��B�嗤�n�k�����ʉ��ɖv���Ă��C�m��n�k�ɂȂ鎖�͂���܂���B�v

�Ƃ����R�����g�����������Ă��܂����B�O�����h�L���j�I�����C��ɂ������Ƃ��A�����͊C�m��n�k�ł͂Ȃ��ƌ�����̂ł��傤���A�^��Ɏv���܂��B

�܂��A�Z�~�i�[[687]�ł͓��c�搶�̏�������A���̂悤�ȋL�������p�����Ă��������Ă��܂��B

�u�吼�m�̑�C�䂩��́A�O�\���N�O�̊���������Ă���B�܂��A�����吼�m�̑�C�䂩�璆����̔����I(��ꉭ�N�O)�֖̎�₪�݂����Ă���B�܂��A�����m�̊C�䂩����A�n�V��(��Z�����N�O)�̊��A���V���i���疜�N�O�j�̊����������Ă���B���̂悤�Ȋ�̑��݂ɂ��āA��m�g�����M���Ă���l�����́A�Â�����̊���A�����̌����łƂ�c���ꂽ���̂Ɖ��߂��Ă���B����ł͈�x�Ȃ炸�A��x�A�O�x�ƁA���R�I�Ȃ��Ƃ�������ƁA�l���Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B����͂��͂���R�Ƃ͂����Ȃ��B�v

�����m�̊C��Ȃ�A�a����������̃v���[�g�̂͂��ł���A�n�V��(��Z�����N�O)�̊��A���V���i���疜�N�O�j�̊�����邱�Ƃ̓v���[�g�_�ɖ������܂��B

�ȏ�̋^��Ɋւ��āA�n�w����ɕ����ꂽ���������܂����狳���Ă������������Ǝv���܂��B

2006-02-06 (Mon)

�O�͒n�k�̑̌��k

�u�O�͒n�k60�N�ڂ̐^���v�،ҕ����ق����i�����V���j�Ƃ���������肵�܂����B�O�͒n�k�̑̌��k�͈ȉ��̃Z�~�i�[�ł��u�u�Y�ꂶ�̋L�v����̊w�сv�Ƃ��ďЉ�܂������A�V�����̌��k������܂����̂ŁA�Љ�܂��B

http://www.ailab7.com/log/eqlog721-730.html

http://www.ailab7.com/log/eqlog731-740.html

--------------------------------------------------

�s�v�c�������̂́A�n�k�̌�A�u�����̂ڂ�������炢�ӂ肪���邭�Ȃ������ƁB�]�k�ł����邭�Ȃ��āA�������\������������ǁA�]�k�����邽�тɖ��邭�Ȃ����B�܂��ӂ肪���邭�Ȃ��āA���ꂩ��n�ʂ��h���B�ŏ��̖��邳�̉����ŁA���������k�x�̋����\�z�ł����B���邭�Ȃ����Ƃ��قǁA�����h��āA���܂薾�邭�Ȃ�Ȃ������Ƃ��́A�h��������������B�^�钆�̈Â��Ƃ��ɒn�k�Ŗ��邭�Ȃ��ĉ����܂Ō�����悤�ɂȂ��āA�����[���Ɩ��邳�������Ă����B�X�C�b�`������Ƃ��݂����ɂς����ƈÂ��Ȃ�̂ł͂Ȃ������B�]�k���������Ƃ��́A�����[���Ə�����̂����������B��C�̐U���œd�C����̂���Ȃ����ƁA�z�����Ă����B

�s�v�c�Ȃ��Ƃ́A���̕������Ă�����A�����ǂ钹���A�n�g���������A�Q��Ĕ��ł�̂��p�^�p�^�������Ⴄ��ł��B��C�̐k���������͒m��Ȃ�����ǁA��ׂȂ��Ȃ����Ⴄ�p���͂����茩�܂����B�E�E�E�ȏ�i�x�c�B�Z���k�j

-----------------------------------------------------

�d�����܂��̂ŏЉ�܂��A�������ۂ̂悤�ȁu�h���h���h���v�Ƃ��������������A�͖C�ˌ����Ɗ��Ⴂ�����E�E�Ƃ����b�ȂǁA�Z�~�i�[�ŏЉ���悤�Șb���ڂ��Ă���܂��B

������C�ɂȂ����̂͒��҂��u���́A�n�k�������ۂ��ڌ������n�k�͂قƂ�ǂȂ��A�O�͒n�k�̂悤�ɗ]�k�̂��тɌ������Ƃ����L�^������n�k�͑��ɗႪ�����B�v�Ə����Ă����邱�Ƃł��B���C�u�����[�S���ɏЉ���悤�ɓ��R�n�k�ł͐^�钆�ɃX�C�J�̗t��s�܂ł͂����茩�����Ƃ��������邭�炢�ŁA�傫�Ȓn�k�ł͔������ۂ͕t�����̂ł���܂��B

�u��Z�Z���[�g���قǗ��ꂽ�Ƃ���̏�ˑR���邭�Ȃ��āA��n�����������ƏƂ炵�A���Z�̗t��s�܂ł��͂����茩�����Ƃ����B�v

�������ۂ̌����͒n��������MHD���d���N�����Ă��邩�炾�ƍl���Ă���܂��B

2006-02-08 (Wed)

�X���[�X���b�v���ۂ͋^��ł���

�Ɨ��s���@�l�E�h�ЉȊw�Z�p���������{���i2��7���j���̂悤�ȃX���[�X���b�v�Ɋւ����v���X�����[�X�����������ł��B�������ďЉ�܂��B

---------------------------------------------------------

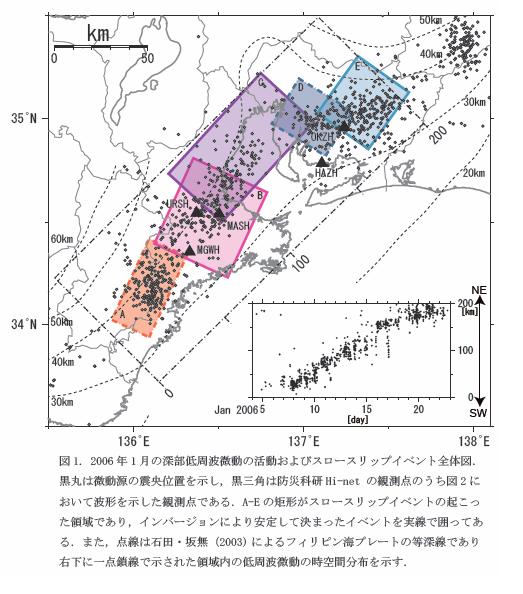

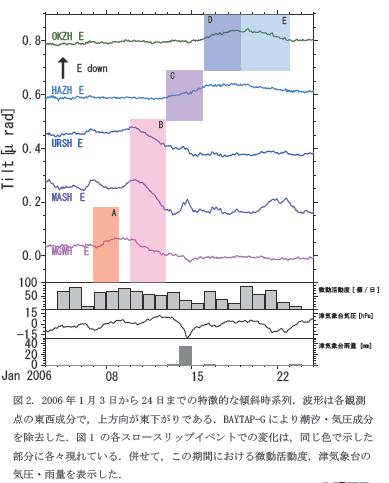

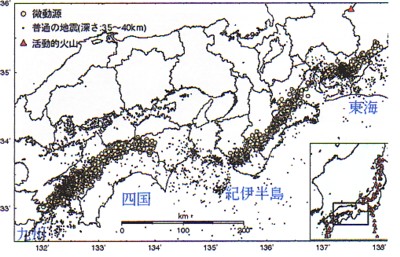

�Ɨ��s���@�l�E�h�ЉȊw�Z�p�������i�������F�ЎR�P�Y�j�̒��������̌��ʁA2006 �N�P���V������23 ���ɂ����āA�I�ɔ����������爤�m���ɂ����Ă̍L���͈͂Ńv���[�g���E�̒Z���I�ȃX���[�X���b�v�y�ѐ[������g�������ϑ�����A�����̌��ۂ��A��200km �̋������P����10km �̑��x�ŘA���I�Ɉړ����Ă������Ƃ����炩�ɂȂ�܂����B

�T�v�F

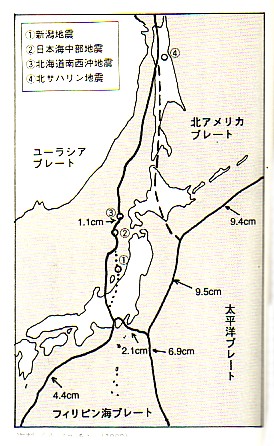

���̒Z���I�ȃX���[�X���b�v�y�ѐ[������g���������́A�O�d�E�ޗnj����̑��P���t�߂�1 ���V�����납�犈�������A���̌�k�������Ɉړ��𑱂��A1 ��16 ���ɂ͈ɐ��p���z���Ĉ��m�����ɒB���A����ɓ��k�������Ɉړ��𑱂��܂����i�}�P�A�Q�j�B

���ꂼ��̊ϑ��_�ɂ�����X�Εω��͍ő�ł�0.1��radian�i�}�C�N�����W�A���F�P��radian ��1km ��̒n�ʂ�1mm ���~�����Ƃ��̊p�x�ɑ����j�Ƃ������ɏ��������̂ŁAGPS �ϑ��Ō��o���邱�Ƃ͍���ł��B���͂̊ϑ��_�ɂ�����X�Εω��f�[�^�����p���A�X���[�X���b�v�C�x���g�̔����ꏊ�𐄒肵���Ƃ���A�����̗�ɉ����ĂT���̒f�w�ʂ����Ԃ��Ƃ��킩��܂����B��������t�f�w�^�ŁA�v���[�g���E����Ց��̃v���[�g���쓌���ɂ��ׂ铮���������܂��B�T���̒f�w�^���ɂ��G�l���M�[�𑫂����킹��ƁA�}�O�j�`���[�h���U�D�Q�ɑ������܂��B

����̊�����2005 �N7 ���ȗ��ŁA���̂悤�Ȍ��ۂ͈��m�����y�ыI�ɔ����ɂ����Ă͖N�����Ŕ������Ă���A���I�Ȋ����ł���Ƃ����܂����A����̂悤�Ɉɐ��p���z���ĘA���I�Ɉړ������̂́A����܂łŏ��߂Ă̌��ۂł���ƍl�����܂��B

�Ȃ��A�[������g�����ɂ��ẮA�X���[�X���b�v�Ɗ֘A��L����ƍl�����Ă��܂��B

�����̃��J�j�Y���ɂ��ẮA�����_�ł悭�킩���Ă��܂���B

����̊����̈Ӌ`�F

�ɐ��p�����ވ��m�����A�y�ыI�ɔ������ł́A�t�B���s���C�v���[�g�̌`��͕K���������炩�ɂ͂Ȃ��Ă��炸�A�f��܂��͑傫�����Ȃ��Ă���Ƃ̕��Ȃ���Ă��܂����B

�������A����̃X���[�X���b�v�C�x���g�y�ѐ[������g�������A�ɐ��p���z���ċI�ɔ��������爤�m�����ɘA���I�ɓ`�d�������Ƃ́A�[��30km �܂ł̓v���[�g�͘A���I�ɂ����炩�ɑ��݂��Ă��邱�Ƃ��������̂ł��B�܂��A����͓���C�E���C�n�k�z��k����[���ɂ����āA�X���[�X���b�v�����߂ĘA���I�Ɉړ����܂������A����܂ł́A�����̈悪���肳��Ă�����A�ړ�����������Ƃ͋t�ł�������A�l�X�Ȋ����l���������Ă��܂��B�܂�A�������̃Z�O�����g�ɕ����ꂽ�̈�ŁA�j��A���̌`�Ԃ����̓s�x�A�ς���Ă��邱�ƂɂȂ�܂��B���̌��ۂ�������Ɨ������邱�Ƃ́A��C�E����C�E���C�n�k�̘A�������𖾂����ł��A���ɏd�v�ł���ƍl�����܂��B

----------------------------------------------------------

�ȏオ���̓��e�ł��B

���ɂ̓X���[�X���b�v�i������肷�ׂ�j�Ƃ������ۂ�����Ƃ͎v���܂���̂ŁA�u������̒n�k�w�v�Ƃ��Ă̗��ꂩ�������Ă݂����Ǝv���܂��B

�������A����͂��łɕ���Ă���[������g�����Ƃ������ۂł���A�Z�~�i�[[273]�ɂ����Ęb��ɂ��ꂽ���ۂł��B

[273]�ł́u�������͈ꃖ���ɗ��܂炸�A�ړ����₷�������������Ă��܂��B�l�������ł�2001�N�P���ɂ͓����琼�ցA8���ɂ͐����瓌�ցA1���ɖ�10km�̃X�s�[�h�Ŕ����������X�Ɉړ����錻�ۂ������܂����B�v�Ƃ����L��������܂����A����̌��ۂ��܂������������̂��Ǝv���܂��B

2001�N�̋L���ł́u�@����g�������Ȃ��������邩�́A�܂��킩���Ă��܂��A���̘A������ړ������l����ƁA���̂��֗^���Ă��邱�Ƃ͂܂��ԈႢ�Ȃ��ł��傤�B���̂悤�ȗ��̂̑��݂₻�̋�����������A���ݍ��ݑтɂ�����n�k�̔�����n���`�����𖾂ł���\��������A�����́u��v�����́A�ƂĂ��d�v�ł��B�v�Ƃ����āA����g�����̌����͕�����Ȃ��Ƃ���Ă��܂����A����́u�X�Εω��f�[�^�����p���A�X���[�X���b�v�C�x���g�̔����ꏊ�𐄒肵���v�Ƃ���悤�ɃX���[�X���b�v���ۂƒf�肳��Ă���_�ɈႢ������܂��B

���������ۂ�2001�N�̐[������g�����Ɠ����ł��B�u�����̃��J�j�Y���ɂ��ẮA�����_�ł悭�킩���Ă��܂���B�v�Ƃ���̂ɁA�u�X���[�X���b�v�Ɗ֘A��L����ƍl�����Ă��܂��v�Ƃ����͉̂����ɂ����Ȃ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

�܂��A[273]�ł́A�u�Γc���_�̉��߂ł́A����g�����̐k����������ɁA����ȃ}�O�}�v�[�����o���オ���Ă���̂��Ɖ��߂��܂��B�嗤�̒��~���ۂ͂��������}�O�}�v�[���̂����Ƌ���Ȃ��̂��A���i�ɂ������ɔ��B���A�����ŋ���n�k���A�����āA�嗤�~�����Ă��܂��̂��Ǝv���܂��B�v�Ɛ������܂������A���̒n��ɋ���ȃ}�O�}�̃v�[�������݂��Ă���̂��Ǝv���܂��B

�i���{�n�k�w�E���u�Ȃ�ӂ�v���j

�����̐k�����ړ�����̂́A�𗣃K�X�̔����ɂ��e�����`�d���āA�𗣓x�̕ϓ����N���邽�߂ł���Ɖ��ߏo���܂��B

�u�X�Ίp�x���ω����錏�́u�ő�ł�0.1��radian�i�}�C�N�����W�A���F�P��radian ��1km ��̒n�ʂ�1mm ���~�����Ƃ��̊p�x�ɑ����j�Ƃ������ɏ��������̂ŁAGPS �ϑ��Ō��o���邱�Ƃ͍���ł��B�v�Ƃ���܂����A���ꂪ�ǂ�قǂ̈Ӗ��������̂Ȃ��^��ł��B

�u�[������g�����v����u�X���[�X���b�v�v�ւƐ��������W���܂������A���̃X���[�X���b�v�ƒf��ł���̂����ɂ͔[���ł��܂���B

����ɁA�u�T���̒f�w�^���ɂ��G�l���M�[�𑫂����킹��ƁA�}�O�j�`���[�h���U�D�Q�ɑ������܂��B�v�Ƃ������߂Ɋւ��Ă��A�P�Ȃ�������ۂł�����̂��l6.2�ɑ�������A�Ƃ����͓̂���[���ł�����̂ł͂���܂���B

2006-02-08 (Wed)

�t�B���s���C�v���[�g�̑��݂͋^��ł���

�Ɨ��s���@�l�E�h�ЉȊw�Z�p�������̃v���X�����[�X�Ɋւ��āA���₪����܂����B

�u�[������g���������́A�t�B���s���C�v���[�g�̂R�O�`�S�O�������[����ɕ���ł���̂ŁA�v���[�g�Ԃ̖��C�i�X���[�X���b�v�j�Ŕ������N���Ă���Ƃ�������͈ꉞ�̐������������Ă���̂ł͂Ȃ����B�Γc���_�Ō����A�����ɂ��}���g���Η��������ă}���g�����k�������ɐ����Ă���Ƃ������ƂɂȂ�̂��B�v

�Ƃ������e�ł��B

�R�O�`�S�O�������[�����t�B���s���C�v���[�g�̓��[�����Ƃ͎v���܂���B�܂肱�̒n��Ƀt�B���s���C�v���[�g�Ɋ֘A���������̐[���n�k�ʂ����݂���Ƃ͎v���܂���B���̕ӂ�̐[���n�k��

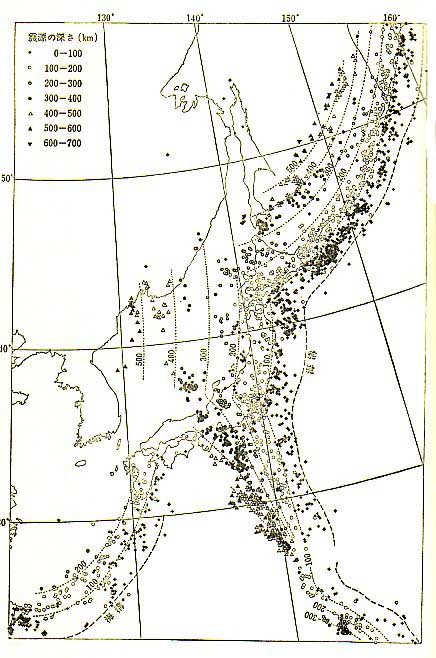

�i�F�Ó����u�n�k�w�v�ɂ��j

�͐[���R�O�O�����`�S�O�O�����ɂ���A�t�B���s���C�v���[�g�Ɋ֘A����悤�Ȃ��̂͂���܂���B

�t�B���s���C�v���[�g�̔z�u�Ȃǂ������Ă��錤��������ƁA�k���̕��z����A�v���[�g�̈ʒu�𐄒肵�Ă���悤�ł����A���̂悤�ȃv���[�g�̓�����@�ɂ͋^�₪����܂��B

�n�k�������������Ă���ꏊ�Ɖ]���̂̓}�O�}�𗬂��`�����l�����э��ǂ̂悤���k���ɑ����Ă���ꏊ�A�܂��͋���ȃ}�O�}���肪����ꏊ�ł���A�𗣓x���ω�����@������̂Œn�k���p�ɂɋN���Ă���ꏊ���Ǝv���܂��B������n�k��̉����ɂ��֘A���邱�Ƃł����A�э��ǂ̂悤�Ƀ}�O�}������Ă���ꏊ�����̂̃v���[�g�����݂���ꏊ�ƍl����̂͊ԈႢ���Ǝv���܂��B�ނ���A�n�k�����Ȃ��ꏊ���������̓I�Ȓn�k�ł���͂��ŁA�v���[�g�����݂���Ƃ�����A�n�k�����Ȃ��ꏊ�ł���͂��ł��B

���������āA�t�B���s���C�v���[�g���������[���Ƃ����͔̂[���ł��܂��A�t�B���s���C�v���[�g���̂��̂̑��݂��^���Ă���܂��B

�[���n�k�ʂƂ́A�o�Z�}���g�����Η����Ă���p�ł���ƍl���Ă��܂����B���{�ߊC�̏ꍇ�͑����m�̒����C�䂩�畂�サ�āA�����m���ړ����A���{�C�a�Œn�������֒���ł����Η�������Ǝv���܂��B������͈ɓ������̒n���[���ŕ��サ�A��B�E������ʂŒ��ݍ���ł����}���g���Η�������̂��Ǝv���܂��B�O�f�̐}�ʼn������(�����C�a�j�ɐ[���n�k�ʂ�����̂�����ł���Ǝv���܂��B

2006-02-09 (Thu)

�s�������V���L��

�Ɨ��s���@�l�E�h�ЉȊw�Z�p�������̃v���X�����[�X���Ď��̂悤�ȐV���L�����o�܂����B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

����C�n�k�̑z��k����A�L�͈͂Œn�k�ϓ�

�@�h�ЉȊw�Z�p�������i��錧���Ύs�j�͂V���A����C�n�k�̑z��k����ɉ������I�ɔ����������爤�m���ɂ����Ă̍L���͈͂ŁA�挎�V�`�Q�R���A������肵���n�k�ϓ��Ɣ����Ȓn�k�������ɋN���Ă����Ɣ��\�����B

�@�ϓ��͈͓͂��C�n�k�̐k����n���܂ŒB���Ă����B���������́u���n�k�̒��ڂ̑O���ł͂Ȃ����A����̓����ɒ��ӂ��v��v�Ɣ��f�A���̒n�k�����ψ���ɕ���B

�@���̂�����肵���n�k�ϓ��́A�u�X���[�X���b�v�v�ƌĂ�A�n���̊�i�v���[�g�j������悤�ɓ������ہB�S���ɐݒu���Ă��鍂���x�n�k�ϑ��ԂŌ��m�����B�挎�V���ɎO�d���Ɠޗnj��̌����̒n���R�O�L���E���[�g���قǂ̒n���[��������n�߁A�P�U���ɂ͈ɐ��p���z���Ĉ��m���̒n���ł�������ϑ������B�������ʂ͊e�n�_�łO�E�T�`�P�Z���`�قǁB

�@����Ɠ����ɁA�L���͈͂ň���R�O�`�P�O�O��߂��A�}�O�j�`���[�h�i�l�j�P�����̑̂Ɋ����Ȃ��قǂ̏����Ȓn�k���ϑ����ꂽ�B

�@����C�n�k�̐k����t�߂ł̂��������n�k�ϓ��́A����܂ł��قڔ��N�����Ɋϑ�����Ă����B�������A�Q�O�O�L���E���[�g���ɂ킽��L���͈͂ŘA�����ċN�����̂͏��߂ĂƂ����B����C�n�k�́A����R�O�N�ȓ��ɖ�U�O���̊m���Ŕ�������Ɨ\�z�����l�W�E�P�O��̑�n�k�B<br>�i�ǔ��V���j - 2��7��19��15���X�V

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�X���[�X���b�v�Ȃ錻�ۂ���n�k�Ƃǂ̂悤�ȊW������̂���������Ȃ����߁A�����ǂǎ҂͂ǂ̂悤�ɔ��f���Ă悢�̂���������Ȃ��Ǝv���܂��B���\���鑤���u������ǂ��Ȃ̂ł����H�ǂ̂悤�ɋC��t���Ă��������̂ł����H�v�Ɩ���Ă��̂��悤�������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�k�ɓǎ҂̕s������藧�Ă邾���̂悤�ȋC�����܂��B

���̓X���[�X���b�v�i������肷�ׂ�j�Ƃ������ۂ�����Ƃ͎v���܂���̂ŁA�n���ɂ���}�O�}���肩�}�O�}�̊ǘH�̂Ȃ��ŁA�𗣓x�̕ω��ɂ�鏬�������N�����Ă��邾���ł��낤�Ǝv���Ă��܂��B���������ĐV���ŕ���悤�Ȑ����̂��̂ł͂Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B

���̍Ō�Ɂu����C�n�k�́A����R�O�N�ȓ��ɖ�U�O���̊m���Ŕ�������Ɨ\�z�����l�W�E�P�O��̑�n�k�B�v���L���ĕs�������̂ł��傤���B���������L�����p�ɂɏo����邱�Ƃ��A�̐S�̂Ƃ��Ɍx���s���ǂɂ����Ă��܂����Ƃ�S�z���܂��B

2006-02-11 (Sat)

�������闝�R���Ȃ��ύX�����v���[�g���E

�Y�ƋZ�p��������������A��N6�����u�֓������̐V�����v���[�g�\���̒�āv�Ƃ����������\�������������ł��B

��Ă��ꂽ�V�����v���[�g�\���ɂ͖k�A�����J�v���[�g�������Ă��܂��B

�i�u�Y�ƋZ�p�����������v�g�o���j

���{�͓��k�n�����k�ăv���[�g�̏�ɏ���Ă���Ƃ����̂�����܂ł̒���ł̐����������Ǝv���̂ł����A�������闝�R�����������Ă��܂��Ă��܂��B

�v���[�g�̘_�c�Ɋւ��Ă͉K�c�搶���u�ق���юn�߂��v���[�g�e�N�g�j�N�X�v�i�w���F�ŐV�Ȋw�_�V���[�Y�u�Ȋw�̊�@�v�j�Ƃ����^�C�g���Ŏ��グ�A�u�������闝�R�������k�ăv���[�g��������ɂȂ����v�Ǝ��̂悤�ɏ����Ă����܂��̂ŁA�Љ�܂��B

-----------------------------------------------------------------

��������؋����Ȃ�����ɂȂ����k�A�����J�v���[�g��

1983�N�A�H�c���Ń}�O�j�`���[�h7.7�́u���{�C�����n�k�v�����������B

������_�@�ɁA�k�A�����J�v���[�g�ƃA�W�A�v���[�g�̋��E�͂��̒n�k�̐k����ʂ�Ƃ���������Ă��ꂽ�B�]���A�Q�̃v���[�g�̋��E�͖k�C�������ƃT�n���������Ԑ���ɂ���Ƃ���Ă������A�V���ł͂�����������ɂȂ�B���������Ėk�C���Ⓦ�k�n���́A�A�W�A�v���[�g�ł͂Ȃ��k�A�����J�v���[�g�̈ꕔ�Ƃ������ƂɂȂ�B�i�k�A�����J�v���[�g���j�B

�i�u�Ȋw�̊�@�v���j

����́A���{�C�����n�k�قǂ̑�K�͂Ȓn�k�̓v���[�g���E�łȂ��Ɣ������Ȃ��͂����Ƃ����P���ȗ��R�ɂ��B�����A�m���ɋ���n�k�̓v���[�g���E�Ő���������������̂́A����ȊO�̏ꏊ�ŋN����Ȃ��킯�ł͂Ȃ��B�������Ȃ���A�ق��Ɋi�ʂȏ؋����Ȃ��̂ɉ��l���̌����҂�����ɓ�������ƁA���̖k�A�����J�v���[�g���͊��������ƂȂ����B

10�N���1993�N�ɂ́A�u�k�C���쐼���n�k�v���N����A�Ôg�����K�����P�����B����ƁA���̓�̒n�k�̐k�����������A�W�A�v���[�g�Ɩk�A�����J�v���[�g�̋��E���Ƃ������ƂɂȂ�A����ɂ���Ėk�A�����J�v���[�g���͂����������ɂȂ��Ă��܂����B

�Ƃ��낪�A���͂Q�̒n�k�͔����̃��J�j�Y�����قȂ��Ă���B���{�C�����n�k�ł́A�n�k���������f�w�͐����i���{�C���j�������i���k���{�j�ɑ��Ē��ݍ��ރ^�C�v�ł��������A�k�C���쐼���n�k�ł͂���Ƃ܂������t�ɁA�f�w�̓����������ɑ��Ē��ݍ��ރ^�C�v�ł������B�����Q�̃v���[�g���E�������ɂ���Ƃ�����A����̃v���[�g�������̃v���[�g�̉��ɒ��ݍ���ł�����A��ɏ��グ�Ă����肷�邱�ƂɂȂ�A���܂�����Ȃ��B

�����ł����������邽�߁A���x�͂��̃v���[�g���E�́u�`���������v�Ƃ����l�����o���ꂽ�B

����ɁA1995�N5���ɖk�T�n�����ő�n�k����������ƁA�Q�̃v���[�g���E�͂��̒n�k�̐k�������ʂ�Ƃ��������������͂₭��o���ꂽ�B�����A�T�n�����n�k�������N�������f�w�͉E������^�C�v�ł���B�Ƃ������Ƃ́A���������Ƀv���[�g���E�����݂���Ȃ�A����͕��i���E�Ƃ������ƂɂȂ�B

���Ȃ킿�A�k�A�����J�v���[�g�����Ƃ�ƁA2�̃v���[�g�͎��ʁi�Փˁj���Ă���̂��A���i�i������j���Ă���̂��킩��Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ�B

-----------------------------------------------------------------

�ȏオ�K�c�搶�́u�ق���юn�߂��v���[�g�_�v�̍����̈�ł����A�v���[�g�_�Ƃ͂��̂悤�Ƀv���[�g���E���ǂ��ɂ���̂������m�ɂ͕����炸�A�n�k���N���邽�тɕς���Ă���悤�ȕs�m���Ȃ��̂̂悤�ł��B

���͈ړ�������A�����v���[�g�̉��ɐ��荞��A�Փ˂��đ�R����������肷��悤�ȃv���[�g�Ƃ������̂�����Ƃ͎v���Ă���܂���B

2006-02-11 (Sat)

�k�ăv���[�g�͂ǂ��Ȃ����̂�

���É��s�̏��h�Ɩh�ЃT�C�g�ɂ��A���C�n�k�̉���y�[�W������A���{���Ƃ�܂��v���[�g�̗l�q�����̓I�ɕ\������Ă��܂��B�����ł��A�k�ăv���[�g�͖��m�ɂ͕`����Ă��܂���B�ق��̃T�C�g�ł͈ˑR�Ƃ��ē��k�n��͖k�ăv���[�g�̏�ɏ���Ă���Ɖ��߂���}�ʂ��f�ڂ���Ă��܂��B

(���É��s�̏��h�Ɩh�ЃT�C�g���j

������̃v���[�g���߂�����ɂȂ��Ă���̂Ȃ�A���{�C�����n�k��k�C���쐼���n�k�̔��U�@�\���ǂ�����Đ�������̂ł��傤���A��̒n�k���ǂ̂悤�ȋ@�\�Ŕ��U�����Ɛ�������̂��A�����m�̕��͋����Ă������������Ǝv���܂��B

�G�����Ċ�����^��

�E�t�B���s���C�v���[�g�Ƒ����m�v���[�g�̋��E�͂ǂ��Ȃ��Ă���̂��B

�E���̓g���t������荞��ł����v���[�g�͑����m�v���[�g�ɏՓ˂���悤�ɂ݂��邪�A�Փ˂�����ǂ��Ȃ�̂��낤�B

�E�����C�a�ӂ�Œn�������ɐ��荞��ł����t�B���s���C�v���[�g�͂ǂ��Ő��܂�ǂ̂悤�Ȏd�g�݂ʼn^��Ă���̂��B

�E�ꏊ�ɂ���Đ��荞�ޕ������Ⴄ�悤�Ɏv���邪�A���̂����̂悤�ȓ��������邾�낤���B

�f�p�ȋ^��ł����A�v���[�g�_�͂���ɓ������Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B

�ɂ���u�֓��n�����ӂ̃v���[�g�V�X�e���v�Ƃ����_���ł��A�k�ăv���[�g�̖��O�͏o�Ă��Ă���܂���B�܂��t�B���s���C�v���[�g�̎p�Ɋւ��Ă�3�P�[�X�̃��f��������悤�ŁA�͂����肵���p�͌��܂��Ă��Ȃ��悤�ł��B

2006-02-13 (Mon)

�n�k�A���̃��J�j�Y��

���o�T�C�G���X�ɒn�k�\�m�ւ̐V�����肪����Ƃ����L��������܂����B��n�k�̌�ɑ傫�ȗ]�k�������܂����A����ł́u���������n�k���N����ƒ~�ς������͂��������邽�߁A���̑�n�k����������m���͒Ⴍ�Ȃ�ƍl�����Ă���v�͂��ł���̂ɁA�]�k���N����̂͒���ł͐����ł��Ȃ����Ƃ���l���o���ꂽ�V���ł͂Ȃ��̂��ȂƎv���܂����A���́u���͗U�����v�ɂ�����������܂��̂ŁA�������ďЉ�܂��B

----------------------------------------------------------------------------------------------

�\�m�ւ̐V�����肪����@�n�k�A���̃��J�j�Y��

�@�@�@R. S. �X�^�C��

�@�i�O���j��n�k���N����A����ɑ����]�k�����܂�A��ʂɐ��S�N���琔��N�����Ēn�k�ɉ��͂��~�ς���܂ŁC�f�w�͐É���������Ԃ�ۂB�����̒n�k�w�҂͍��ł������l���Ă���B

�@�������A�ŐV�̔����ɂ���Ă��̑O����n�߂Ă���B�]���̗\�z�ƈ���āA�n�k�͑��݂ɉe���������Ă���Ƃ����̂��B���������n�k���N����ƒ~�ς������͂��������邽�߁A���̑�n�k����������m���͒Ⴍ�Ȃ�ƍl�����Ă���B����ɑ��ĐV���ł́A�k���ƂȂ����f�w�̕ʂ̏ꏊ��߂��̒f�w�ŁA�n�k�����m�������ۂɂ͂R�{�ɍ��܂邱�Ƃ�����B�i���j

�@���̐V���������́u�X�g���X�g���K�����O�i���͗U���j���v�ƌĂ��B���̊j�S�ɂ���̂́A�אڂ���f�w�̕ϓ���n�k���ɂ���Đ�����킸���ȉ��͂̕ω��ɁA�ӊO�ɂ��f�w�͕q���ɔ�������Ƃ����V���Ȏ������B����܂ł̒n�k�L�^��f�w�^���Ɋւ���v�Z���ʂ���A���̂悤�Ȃ��Ƃ��킩�����B�n�k�ɂ���ĉ������鉞�͂͏����Ă��܂��킯�ł͂Ȃ��A�k���f�w������ӂ̒n��ɍĕ��z����A���̌���W�ς����܂܂ƂȂ�̂��B

�����������͂̋}���ȑ����ɂ���āA���̒n�k���N����₷���Ȃ�B�����1992�N����20���܂�̒f�w�ׂ����ʁA�����ԃ^�C����c��܂���̂ɕK�v�ȋ�C����1/8�قǂ̉��͂������������ł��A�n�k���U�������\��������ƍl������悤�ɂȂ����B

�@����܂ł́A��n�k�̊Ԃɂ������������ȑ��֊W�����݂���Ƃ͒N���l���Ă��炸�A�n�k�\�m�ɖ𗧂Ă悤�Ƃ������z���Ȃ������B������A�V���Ȓn�k�\�m�̎�@�Ƃ��Ď���邱�Ƃɉ��^�I�ȉȊw�҂����������̂������͂Ȃ��B�������A�J���t�H���j�A�B����{�A�g���R�ŁA��n�k�̌�ɑ����ċN�������n�k�̔����n�_�₻�̕p�x�����܂������ł������Ƃ���A���͗U�����ւ̐M�������܂��Ă���B

----------------------------------------------------------------------------------------------------

�ȏオ���̋L���ł��B

�@�u��n�k���N����A����ɑ����]�k�����܂�A��ʂɐ��S�N���琔��N�����Ēn�k�ɉ��͂��~�ς���܂ŁA�f�w�͐É���������Ԃ�ۂB�v�ƐM�����Ă���Ƃ���܂����A��n�k�̌�ɗ]�k���������Ƃ��s�v�c�ł��B�Ђ��݂��J�����ꂽ�̂Ȃ�Η]�k���N���邱�Ƃ͐��������Ȃ��Ǝv���܂��B

�A�u���������n�k���N����ƒ~�ς������͂��������邽�߁A���̑�n�k����������m���͒Ⴍ�Ȃ�ƍl�����Ă���B�v�Ƃ���܂����A�@�Ɠ������Ƃł����A���͂��J�����ꂽ�̂Ȃ�A�]�k���N���邱�Ƃ͐��������܂���B

�B�u�n�k�ɂ���ĉ������鉞�͂͏����Ă��܂��킯�ł͂Ȃ��A�k���f�w������ӂ̒n��ɍĕ��z����A���̌���W�ς����܂܂ƂȂ�̂��B�v�Ƃ���܂����A���͂Ɓu�Ђ��݁v�Ƃ͖��ڂȊ֘A������A�u�Ђ��݁v�������Ȃ�Ή��͂��Ȃ��Ȃ�͂��ł��B���͂������Ĕz������Ďc��Ƃ����͖̂���������܂��B���͂��c��̂ł���u�Ђ��݁v���c��̂ł����āA�������Ƃ���A�u�Ђ��݁v���~�ς���Č��x���邩��n�k���N����Ƃ���������A���͗U�����Ƃ����V��������������Ǝv���܂��B

�n�k�͂�͂�A�𗣃K�X�̔��������͂̉𗣑w�𗐂����߂ɁA�𗣁˔����i�����j�ˉ𗣂Ƃ�����A�̉��w�������N�����Ă�������ł���Ǝv���܂��B���������ė]�k�͉𗣑w�����肷��܂ő������ƂɂȂ�܂��B

�܂��A�u�����ԃ^�C����c��܂���̂ɕK�v�ȋ�C����1/8�قǂ̉��͂������������ł��A�n�k���U�������\��������v�Əq�ׂĂ��܂����A���͑��������ړI�ɒn�k��U������̂ł͂Ȃ��A���͑������}�O�}���ړ������邽�߂ɉ𗣓x�̕ω����N�������邱�Ƃ������ł���Ƃ������߂̂ق���������������Ǝv���܂��B

2006-02-14 (Tue)

�Ȋw���猤�����c��ɂ���

�l�b�g�������u�Ȋw���猤�����c��i�ȋ����j�v�Ƃ����c�̂�����̂�m��܂����B

�u�Ȋw���猤�����c��i�ȋ����j�́A���R�Ȋw����֘A�Ƃ��Ă͓��{�ő�̖��ԋ���c�̂ł��B�v�Ƃ�������������܂����A���̃T�C�g�����Ă��ċ����[���L���������܂����B2004�N12�����ƂȂ��Ă���L������Љ�܂��B

�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\

�V�������z�n�k�͂Ȃ��N�����̂��@�@�@��������

�@�u�n�k�w�҂ƒn���w�҂̑Θb�v�i���C��w�o�ʼn�j�̈��p�͖ʔ����B

�@�����̗͂ɂ��t�f�w�Ƃ��������������i�V���͊F����j���A����͉�����̗͂ɂ��זv�n�`�ɂł��鐂���ɋ߂��f�w�ł���A�Ƃ����B���̊p�x�͐����̗͂ł����45�x�ȏ�ɂ͌����ĂȂ�Ȃ��̂ɁA����̐���p�x��53�x�ł���B�����̗́i�v���[�g�̗́j��ɂ��肫�A�Ő������悤�Ƃ��邩�炱���Ȃ�̂��낤�B����f�w�̐����ł������̗͂ōl���Ȃ��Ɛ��������Ȃ��B���ȋ���9�����̎咣�Ɋ������Ă���B

�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\

�܂��A���������v���[�g�_�ɔے�I�ȋL���̏Љ������Ă��܂��̂ŁA���̋L���̓�����@�������Ă����������Ƃ��q�˂��Ă��܂��B

�w�Z�ł̋���҂̒��ɂ́A�v���[�g�_�����n�k�_�ɋ^�������Ă������������悤�Ɋ����܂����B

2006-02-14 (Tue)

�v���[�g�e�N�g�j�N�X�̎�e�ߒ�

�v���[�g�e�N�g�j�N�X�͍��Z���w�̋��ȏ��ɂ��ڂ��Ă��邻���ł����A���Z�̋��ȏ��̂ق����������S���]���ꂽ�����ł��B

���܂�}�X�R�~���܂ޓ��{�������]����Ă��܂����A����Ɉق������邱�Ƃ͎���̋Ƃł��B��e�ߒ��Ƃ����̂����グ���Ă��܂����̂ŏЉ�܂��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���{�ɂ�����v���[�g�e�N�g�j�N�X�̎�e�ߒ��i���̂P �j�|�|���Z�A��w�̒n�w�̋��ȏ��Ɍ���

�n�k��ΎR�A���R�^���Ȃǂ̂��܂��܂Ȓn���̊������A�n�\���\�����̌ł���̃u���b�N�i�v���[�g�j�̉^���ɂ���Đ�������v���[�g�e�N�g�j�N�X��1960 �N��̂����Z���Ԃɒa�����A�n���Ȋw�Ɋv�����N�������B

���{�ɂ����̒a���ɂȂ�����I�Ȍ��������������݂����B

�����A���{�ł̓v���[�g�e�N�g�j�N�X���n���Ȋw�̌����҂̑����Ɏ������悤�ɂȂ����̂́A80�N��ɓ����Ă���ł���B���Ăɔ�ׂ�ƁA�\���N���x�ꂽ�Ƃ�����i���c�F1991 �j�B���ɒn���w�̕���ł͋��łȔ������������Ƃ��A�傫�ȓ����ł���B���̎���̉𖾂́A�l�Ԃ̎Љ�I�ȉc�݂Ƃ��ẲȊw�����̐��X�������ʂ��яオ�点��ƂƂ��ɁA�����ҏW�c�̂���l���l�����ŎQ�l�ƂȂ邱�Ƃ����҂����B

�����ł́A���̎�n�߂Ƃ��č��Z�Ƒ�w�̒n�w�̋��ȏ��ŁA�v���[�g�e�N�g�j�N�X���ǂ̂悤�Ȏ����ɂǂ̂悤�Ȑl�ɂ���Ăǂ̂悤�ɏЉ�E��舵��ꂽ���ׂ��B

���Z�̋��ȏ��ł́A1970 �N�ɂ͊C�m��g�����嗤�ړ����A�}���g���Η������Љ�����ȏ����o�ꂵ�A73�N�ɂ͂��ׂĂ̋��ȏ��Ƀv���[�g�e�N�g�j�N�X�Ȃ����͊C�m��g������L�q����Ă���B����A��w�̋��ȏ������ɏo���ꂽ�{�ł́A�ꕔ�ł�60 �N��㔼�ɊC�m��g����Ȃǂ��o�ꂷ�邪�A���ׂĂ̖{�Ƀv���[�g�e�N�g�j�N�X���Љ���i�m��I�Ȃ��́A�ᔻ�I�Ȃ��̂����݂��邪�j�̂�70 �N��㔼�ɂȂ��Ă���ł���B���Z�̋��ȏ��ɔ�ׂ�ƁA��w�̋��ȏ��ł̏Љ�̒x���ᔻ�I�Ȉ������ڂɂ��B

���̂悤�ȁu�t�]���ہv�w�i�ɂ́A���Z�̋��ȏ��̏ꍇ�ɂ́A���ׂĐ��l�̋������M�ł���A���̒��ɂ͒n�������w�҂��܂܂�Ă��邱�ƁA�����Ȃ̐V�w���v�̂�73 �N����{�s����A�n�w�K�ł́u�嗤�̈ړ��v�������悤��߂�ꂽ���Ƃ��傫���e�����Ă���Ǝv����B����ɑ��āA��w�̋��ȏ��̏ꍇ�́A�n���w�҂���l�Ŏ��M�����P�[�X�������A���M�҂̗���ɂ���ďЉ�̎d���ɑ傫�ȍ�������̂������ł���B�n���w�҂̊Ԃł��v���[�g�e�N�g�j�N�X�̎�����͂��Ȃ葽�l�ŁA�Ō�܂Ŏ�������̂͂��������̐l�X�������悤�Ɍ���������B

���̂悤�ȋt�]���ۂ��A�n�w����̂����łǂ̂悤�ȉe���������炵�����ɂ��Ă��l�@����B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���ȏ��ɏ����Ă��邱�Ƃł������̓��Ŕ[���ł���܂ōl���悤�Ƃ���l�ɂ̓v���[�g�_�̖����͎R�قǂ���͂��ł��B

���������l�͋��t�̒��ɂ�������͂��ł����A�M�O���Ȃ��Ă܂ŊԈႢ�Ǝv�����Ƃ������Ȃ���Ȃ�Ȃ��搶���͂��C�̓ł��Ǝv���܂��B

�v���[�g�e�N�g�j�N�X�����_���Ƃ����L������ϖʔ����ł��B

2006-02-14 (Tue)

�A�X�y���e�B�[�ᔻ

�����܂ŗ����n�k�\�m�����Ƃ����u���T�v������܂����B�A�X�y���e�B�[�Ƃ����T�O�����̂Ƃ���d�v������A�n�k�\�m�ɑ傫�ȗ͂�����̂ł͂Ȃ��������҂�����Ă����悤�ł��B

�ꖇ�̃v���[�g�̂Ȃ��ŁA�Œ肵�Ă���i�A�X�y���e�B�[�j�����ƁA���邸�鎩�R�Ɋ��镔�����ǂ����đ��݂�����̂��A���ɂ͗������o���܂��A�u���v�|�����ďЉ�܂��B

--------------------------------------------------------------------------------------------------

�����܂ŗ����n�k�\�m����

���k��w���w�����ȕ����n�k�E���Η\�m�����ϑ��Z���^�[

�Z���^�[���@�@�@�� �J ��@�@�� �i�͂�����@������j

�k�u���T�v�l

�ŋ߂̌����̐i�W�ɂ��A�v���[�g���E�n�k�ɂ��ẮA���̔����Ɏ��鉞�͏W���@�\�𗝉��ł��錩�ʂ������Ă��܂����B�v���[�g���E�n�k�͂���܂ŌŒ����Ă����v���[�g���E�ʂŌŒ����͂���}���ɂ��ׂ邱�Ƃɂ�蔭�����܂��B�Ƃ��낪�A�v���[�g���E�ʏ�ł�������Œ����Ă���ꏊ�i�A�X�y���e�B�j�͈ꕔ���ł���A���邸��Ƃ�����肷�ׂ�̈�Ɉ͂܂�ăp�b�`��ɕ��z���Ă��邱�Ƃ��킩���Ă��܂����B���͂̂�����肷�ׂ肪�A�X�y���e�B�ɉ��͏W���������炵�A���ꂪ���x�̌��E�ɒB����ƒn�k�����ƂȂ�܂��B�]���āA�n�k�̗\���ɂ́A�A�X�y���e�B�̎��͂ł�����肷�ׂ肪�ǂ̂悤�ɐi�W���Ă������𑨂��邱�Ƃ�����I�ɏd�v�ł��B��X�͎��̋{�錧���n�k�̑O�ɐ�����ł��낤������肷�ׂ�𑨂���ׂ������ɂ��ďЉ�܂����B

--------------------------------------------------------------------------------------------------

�A�X�y���e�B�Ɋւ��Ă͂���܂łɂ��A[222]��[689];�A�ŏЉ�Ă��܂������AGPS�̊ϑ����ʂɈӖ����������������߂ɍl���o���ꂽ����̍�ł͂Ȃ��̂��Ǝv���Ă��܂��B

�܂��A���ۂɑ�n�k�̗\���Ƃ��Ċϑ����ꂽ������芊��i�X���[�X���b�v�j�̗�͕���Ă��Ȃ��Ǝv���܂��B[1134]�ɏЉ���X���[�X���b�v���ۂł��傫�Ȓn�k�͔������܂���ł����B

���܂ő��n�w�I�Ȓn�k�\�m�̎�@�𗊂�ɂ���̂ł��傤���A��������ȊO�̓d���C�w�I�ȕ��@�܂��͐��f�Z�x�̌��o�@�̌����ȂǂɎ��g��ł������������Ǝv���܂��B

2006-02-18 (Sat)

�h�v���[�g�͎��݂��Ȃ��h�Ƃ�������

[1140]�ŏЉ���A�������́u�V�����n���ς����߂āv�i���R�Ȋw���猤�������s�j�Ƃ����{�҂��炲�b�����������A�ǂ�ł��܂��B

�n�w�̑f�l�ɂƂ��Ă͋����ׂ����e�������ς��ł����B�u�v���[�g�͎��݂��Ȃ��v�ƌ������Ă����܂����A���������v���ł��B

���e�̑����́u�V�����n���ς�T��v�i���c���������A���q�o�Łj����̈��p�ł���Ƃ������Ƃł��̂ŁA������������Ă��܂����A����������̑��́u�v���[�g�e�N�g�j�N�X�ᔻ�v�ɂ���e�߂̃^�C�g���������Љ�Ă����܂��B

�P�D���E�C��n�}��^���Ƌ����Ă͂Ȃ�Ȃ�

�Q�D���E�C��N��}��^�����Ƌ����Ă͂Ȃ�Ȃ�

�R�D�Òn���C�̃f�[�^���L�ۂ݂ɂ��Ă͂����Ȃ�

�S�D�n���C�����̔N���^�����Ƌ����Ă͂����Ȃ�

�T�D�t���̂�^�����Ƌ����Ă͂Ȃ�Ȃ�

�U�DVLBI��GPS�̐��l���L�ۂ݂ɂ��Ă͂����Ȃ�

�V�D�R�n�͈��k�ɂ���ďo����Ƌ����Ă͂Ȃ�Ȃ�

�W�D�v���[�g�e�N�g�j�N�X�̐����Ɍ떂������Ă͂����Ȃ�

�X�D�v�����[���e�N�g�j�N�X��^�����Ƌ����Ă͂����Ȃ�

�P�O�D�v���[�g�͔��z�̓]���̎Y���ł���@�v���[�g�͎��݂��Ȃ�

�^�C�g������������Ƃ���܂łɂ��̃Z�~�i�[�œW�J���Ă����e�[�}�Ɠ����悤�Ȃ��̂���ŁA�����Ă��܂��B���e�Ɋւ���ڍׂ͂������ƕ����Ă���Љ���Ă������������Ǝv���܂����A�C��̊�ɋL�^���ꂽ�Òn���C�����Ȗ͗lhttp://www.ailab7.com/kiteretu.html

http://www.ailab7.com/kaitei.html

�Ƃ����̂́A�Â��f�[�^�Ɋ�Â������̂ł���A�V�����f�[�^�ʼn��߂���ƁA���U�C�N��ɂȂ��Ė��m�ȎȖ͗l�ɂ͂Ȃ�Ȃ������ł��B�C��N��}�̉��߂Ƃ��C��̔N��Q���N�Ƃ������b�̐M�ߐ����^�킵���悤�ł��B

�����A�Ƃ�܂��������Z�~�i�[[355]�ŁA���̂悤�i�R�����g�����������܂����B

�u�X�D�嗤�ړ��͌��ϓI�ɋN�����F���p���ꂽ�}���Â��ł��D�吼�m�̒�̔N��͐[�C�@��ɂ���Ăقڂ܂�ׂ�Ȃ����ׂ�����Ă��āC�n���C�Ȃ��S�C��ɓn���đ��݂��鎖���킩���Ă��܂��C�����I�n���C�É��т̑��݂��l�����Ȃ���Ȃ�܂���D�v

�������A�V�����f�[�^������ƎȖ͗l�ɂ͂Ȃ炸�A�S�̂̉��߂ɋ�����������Ƃ����̂��{���̂Ƃ���̂悤�ł��B

�܂��A�嗤�ړ��̏؋������o�����Ƃ��č̗p���ꂽ�f�[�^�����ӓI�ɑI������Ă���̂ł͂Ȃ����Ƌ^�O������Ă���܂����A���������^�����[���Ȃ�悤�Ȓm�����������ڂ��Ă���܂��B

�������͒��N����̌���̂���ꂽ�����ł��B�v���[�g�͎��݂��Ȃ��ƍl���铯���͑��ɂ�������悤�ł����A�v���[�g����F�ɂȂ��Ă��鋳�ȏ��ŋ��d�ɗ��̂͑�ςɐS�ꂵ�����Ƃ��낤�Ǝv���܂��B

����ɂ��Ă��v���[�g�ے�_���ǂ�������������Ă��Ȃ��ŁA����������|�̏o�ł�W�Q����悤�ȓ���������Љ�Ƃ����̂͋��낵�����_�����Љ�̂悤�ȋC�����܂��B

2006-02-20 (Mon)

���S�R���ɂ��̂��݂Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ�

�O���[�o���e�N�g�j�N�X�̐V�T�O�iNCGT�j�Ƃ����j���[�X���^�[No29(2003/12)��

�u�n�k�G�l���M�[�̓`���\�Ȋw�I�n�k�\�m��ڎw���ā\�v�Ƃ����_��������܂����B

NCGT��New Concepts in�@Global Tectonics�@�̗��Ńv���[�g�e�N�g�j�N�X�̊ϓ_�ɑ����ɂ͓K�����Ȃ��n���I�ȍl�������Љ�A���{�⍷�ʂ���ы]�����������ꍇ�̍L��Ɖ�����ړI�Ƃ��đg�D����Ă���悤�ł��B

���{�ł������I�ɂ̓v���[�g�e�N�g�j�N�X�Ɉ٘_��������悤�Ș_�����\�͂ł��Ȃ��ł��傤���A�����̏o�ł͐�����邾�낤�Ǝv���܂��B

�����������S�ȑg�D�̂��邱�Ƃ��n�߂Ēm��܂������v���[�g�_�����������^���ł��邩�̂悤�Ɏv���A���_�����I�ȎЉ�������钆�ł����₩�ȋ~���������܂��B

���āA���̘_���ł͒n�k�G�l���M�[���[���n�k�ʂɉ����Ēn���[������ɓ`�������ƍl���Ă��܂��̂ŁA�������ďЉ�܂��B

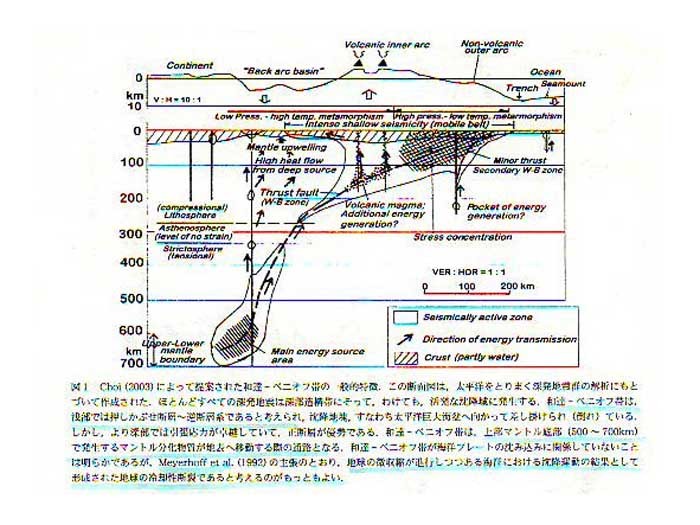

�u���̘_���̔N���̒��҂̈�l�iChoi,2003�j�́A�����m���ӂɂ�����[���̃e�N�g�j�N�X�Ɛ[���n�k�̌����ɂ��ƂÂ��āA���̂悤�Ȍ��_���݂��т����B

�G�a�B��x�j�I�t��(W-B��)�̓v���[�g�̒��ݍ��݂Ƃ͊W�Ȃ��`�����ꂽ�B�܂�A�����m����C�~�̑��ΓI���~�ɖ��ڂɊ֘A���Ȃ���`�����ꂽ���̂ŁA����́A�n���̗�p�ߒ��ł�������̊���ڑтł���B�܂��A����C�~�̒��~�́A�T�[�W�e�N�g�j�N�X�iMeyerhoff�ق��C1992�j�ōl�����Ă���悤�ɁA�[������w�}���g������������֔����o���Ă������߂ɋN����B�����āAW-B�тɉ����G�l���M�[�`���Ƃ���Blot�i1976�j�̊T�O�́A���̂��Ƃ��\���Ɋm���Ă���B�[���}���g������n�\�ւ̃G�l���M�[�ړ����A�n�k��㕔�}���g���̑��\��p�̌����ł���Ƃ���_���́ABeloussov�i1966�j�AArtyushkov�i1983�j�AFunajhashi�i2003�j�Ȃǂ��͂��߂Ƃ��鑽���̌����҂������Ă���B�v

�������A�n�k�G�l���M�[�Ƃ͈�̂ǂ̂悤�Ȃ��̂Ȃ̂��̐����͂���܂���BW-B�тƂ����[���n�k�ʂ��v���[�g�̐��荞�݂ł͂Ȃ��Ƃ����̂͐������Ǝv���܂����A�n�������k����Ƃ��̈��̊���ڑтƂ����͔̂[���ł��܂���B�[���n�k�ʂ̓}���A�i�C�a�t�߂ł͐����ɂȂ��Ă��܂��̂ŁA���k�ɂ�銄��ڂƂ͍l���ɂ����Ǝv���܂��B

���̂悤�ɁA���ҁiBlot.Choi.Grover�j��̍l�����ł�����T�[�W�e�N�g�j�N�X�Ƃ��AW-B�тɉ����G�l���M�[�`���A���邢�͒n���̗�p�ߒ��ł�������̊���ڑтƂ������ɂ͎^���͂ł��܂��A�V�����l�����E����̂ł͂Ȃ��A���R�ɔ��\���ċc�_����^���͑�Ȃ��Ƃł���Ǝv���܂��B

�܂����҂�͍Ō�Ɏ��̂悤�ɏ����Ă���܂��B

�u�v���[�g�e�N�g�j�N�X���f���͒n�k���J�j�Y��������ł����A����䂦�ɁA�\�m�ɂ͎g���Ȃ��B���݁A�n�k�\�m�Ȋw�ƃv���[�g�e�N�g�j�N�X�̑S�ʂ������������Ă��鋇�n�́A���̎������I�݂ɂ���Â��Ă���B�v���[�g�e�N�g�j�N�X�ɔ�����m���ȃf�[�^�����łəˑ�ɏW�ς���Ă��āA���������邱�Ƃ͒N�ɂ��ł��Ȃ��B�n�k�́A�v���[�g�e�N�g�j�N�X�����ȊO�̕ʂ̎��_���猤������Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B

�n�k�������炷�r��ȎЉ�o�ϓI�e�����l����ƁA�n���Ȋw�҂͋��S�R���ɂ��̂��݂Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B�����āA�Ό��Ȃ��Ɋm���ȏ؋������A���L�����̂��鑢�\�������\�z���邽�߂ɉ��S����K�v������B�v

�ȏ�ł����Ō�̎咣�͂����ւ�ɏd�v�ȃ��b�Z�[�W�ł���Ǝv���܂��B���n�w�I�ȗ\�m��@�ɍS�葱���Ă�����{�̒n�k�w�ҁA�C�ے������߂Ƃ���֘A�����̊W�҂ɐ���ǂ�ł��������������b�Z�[�W�ł���Ǝv���܂��B

�Ȃ��A�Γc���_�ɂ�����W-B�т̉��߂Ɋւ��Ă��[���n�k�ʂ̓v���[�g�̐��荞�ޖʂł͂Ȃ������

�[���n�k�͉��̊C�a���ɂ����N���Ȃ��̂�;�Ȃǂ��Q�Ƃ��Ă��������B

2006-02-21 (Tue)

�[���n�k�̔������R�Ɋւ��鎿��

��������玿�₪����܂����B

�j���[�I�t�B�X26�̒��ɂ���}�\�Q�̉���Ɋւ��Ă̂��̂ł��B

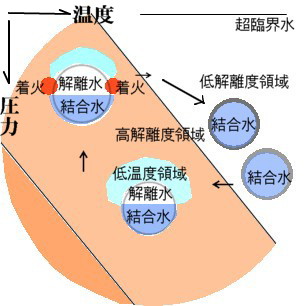

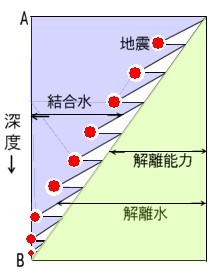

�}�[�Q�@A�`B��Ԃ̉𗣐��ƌ������̍\���ƒn�k�̔����A�[���܂Œn�k�͑����B

�u�}�[�Q��A�`B��Ԃ̉𗣐��ƌ������̍\����͎��I�Ɏ��������̂ł����A�j���[�I�t�B�X�Q�R�Ɏ������悤�ɁA���𗣓x�̈�ɓ��邽�тɁA�𗣐������������������J��Ԃ��āA�������������Ȃ�܂Œn�k�͑����܂��B�v���Ɖ�����Ă���܂��B

���𗣓x�̈�ɓ������Ƃ��ɂ��̐[���ł̉𗣔\�͈ȏ�ɉ𗣃K�X���������A�\�͂����𗣃K�X���������Č������ɖ߂邱�Ƃ��[���n�k�̌����ł���Ƃ��Ă��邪�A�𗣔\�͈ȏ�̉𗣃K�X���������邱�Ƃ͂Ȃ��̂ł͂Ȃ����A�𗣔\�͂��Ĕ������闝�R�͉������

�Ƃ�������ł����B

�������ɐ}�|�Q�̉���ł͗v�̂܂��A����͗n�Z�}���g�����Η�����ߒ��ʼnQ���������A�������𗣓x�̈�ɐ������}���g�������̈ꕔ�����㕔�̒�𗣓x�̈�ɋt�����邽�߂ɋN���錻�ۂł���Ɖ��߂�������Ǝv���܂��B

�Q�����o���Ȃ���A���������𗣐��ɕϊ����邾���ŁA�n�k�͔������Ȃ����ƂɂȂ�܂����A�Η��ɔ����Q�̔������n�k�����Ɋ֘A���Ă���ƍl���Ă��������A�Ƃ��������܂����B

�Ȃ��A�}�[�S�̏ꍇ�̊C�䕔�Ń}���g�����㏸����ꍇ�ɂ́A�Q�����������Ă����Ȃ��Ă��𗣔\�͂����𗣃K�X�͔����������Č������ɖ߂�܂��B

�[���ł��Ȃ������Ȃǂ�����܂�����A���[���ɂĎ��₵�Ă�����������肪�����Ǝv���܂��B

2006-02-21 (Tue)

��������Ɗ�͊ȒP�ɗn�Z����

[1110]��hiromi������܂��ȉ��̂悤�Ȏ�������������܂����B

�u���ՊE�����ĂȂ낤�Ǝv���A�l�b�g�Ō������Ă��܂�����A

�x�m�ΎR�̉��ł̃}�O�}�� H2O �t���C�h�̊Ԃ̒��ՊE����

���Y�Ȋw�U�����c������ 25 (2002)

http://www.nissan-zaidan.or.jp/josei/houkoku/h01-0034.PDF

�Ɖ]���̂�����܂����B

�����ŕ\�����������̈Ӗ�����������������炠�肪�����̂ł����E�E�E�B

�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\

�R�D��������

�@�x�m�ΎR��1707 �N�̕��ɂ���ĕ��o�����f�C�T�C�g�i70��SiO2�j�ƈ��R��i60��SiO2�j�}�O�}�ƁAH2O �t���C�h���A���݂����S�Ɍŗn�����ՊE�����ɂȂ邱�Ƃ��ώ@�����B

�@�n�������ɂ����āAH2O �ƃ}�O�}�����ꑊ�ɂȂ��Ă��܂��Ƃ������Ƃ͒n�������̕����i�����l�����ŋM�d�ȏ��ł���B�]���̍l�����ł́A�n���������\������ő́i��j�����x�̏㏸�A�܂��́A���͂̒ቺ�ɂ���āA�u�\���_�X���x�v����ƁA�����Z�����n�܂�A���ꂪ�}�O�}�̐����ł���Ɨ������Ă����BH2O �������Ɛ����̐��������邽�߁A���́u�\���_�X�v���x���ቺ���}�O�}�͂��ቷ�x�Ŕ�������ƍl����ꂽ�B�������AH2O �ƃ}�O�}�����a�������������Ƃ������Ƃ́A���鉷�x�ɂȂ�ƁAH2O ���ɗn�����ރV���P�C�g�����i�}�O�}�̎听���͌]�_���A�V���P�C�g�ł���j���}�ɑ��傷��Ƃ������Ƃ������Ă���\��������(Figure 3)�B���̂��Ƃ́A�x�m�ΎR�����̒���g�n�k�̐k���t�߂œ����Ă�����̂��AH2O �t���C�h�Ȃ̂��A�}�O�}�Ȃ̂���ʂł��Ȃ����Ƃ������Ă���B

�����A�����������Ƃ��V�R�ň�ʓI�ɋN�����Ă���Ɖ��肷��ƁA���͂�AH2O ���܂ޏ����ł́u�\���_�X�v���x�Ƃ������͈̂Ӗ����Ȃ��Ȃ��Ȃ�B�܂�A���鉷�x�ɂȂ�ƁAH2O �ɂǂ�ǂ�V���P�C�g���n������ł����āA�}�O�}����������Ƃ������ƂɂȂ�B

����A�}�O�}�̑g���ƍ��a���ۂ̋N���鉷�x���͏������X�ɗ������Ă������Ƃ��d�v�ł���B

�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\

�ȏオ����̓��e�ł��B���[���ł͊ȒP�Ɉȉ��̂悤�ɂ��������Ă����܂����B

�u���[�����肪�Ƃ��������܂��B���ՊE���Ƃ͐��������E�����ɂȂ�ƁA�C�̂Ɖt�̗̂����̐����������ċ�������悤�ɂȂ錻�ۂł��B

�����ȕ������n�����ޓx�������}���ɍ����Ȃ�̂ʼn��p�Z�p�Ƃ��ăR�[�q�[�n�߂����ȍ����Ȃǂ̒��o�Z�p�ɒ��ՊE�����g���Ă��܂��B

��Ȃǂ��ȒP�ɉ�����悤�ɂȂ�Ƃ����}���搶�̌����Ȃǂ�����܂�(�Z�~�i�[[702] http://www.ailab7.com/log/eqlog701-710.html�@�Q�Ɓj�B

���̎O�Ԃƒ��ՊE�̊W�}�͎��̃y�[�Whttp://www.ailab7.com/rinkai.html �}�[�P���Q�Ƃ��Ă��������B

���������̉���͌�قǃZ�~�i�[�ɏЉ���Ă��������܂��B�v�E�E�E�E�ȏ�

���āA���������̉���ł����A���Z�V���ɂ�������Ă����܂������A���k��w�̌������\�ł��A�n���S�O�O�����̐[���Ń}�O�}���n�Z���Ă���\��������Ɣ��\���ꂽ�悤�ɁA�}���g�������͗n�Z���Ă���\�������邱�Ƃ������Ă�����̂��Ǝv���܂��B

�u�u�\���_�X�v���x�Ƃ������͈̂Ӗ����Ȃ��Ȃ��Ȃ�v�Ƃ����̂́A����ʼn�����͉̂��x���A�Ƃ����悤�Ȗ��̓}���g�����ɐ������݂��Ă���ꍇ�ɂ͈Ӗ��𐬂��Ȃ��Ȃ�Ƃ������Ƃł��B�������o������Ă��܂�������������̍��M�������u�̂Ȃ��ʼn��M���A�n�Z���鉷�x���v�������Ƃ���ł��̃f�[�^�͎g�������Ȃ��Ƃ������Ƃł��B

�}���搶�̌����A���k��w�̌����A�����Ă����Ɏ����ꂽ���s��w�̌����������Ă��邱�Ƃ́A�n�������̃}���g��(2900��m�܂�)�͌ő̂ł͂Ȃ��A�n�Z���Ă��邱�Ƃ��ؖ����Ă���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

�������A����͂���܂ŐM�����Ă����n�k�w���K���K���Ɖ������ĂĂ�����Ă������Ƃ��Ӗ�����̂ŔF�߂�Ƃ���Α呛���ɂȂ�ł��傤�B

2006-02-23 (Thu)

�v���[�g�̈ړ��_�ɖ���������

�u�V�����n���ς�T��v���͂����̂ŁA�����n�߂܂����B

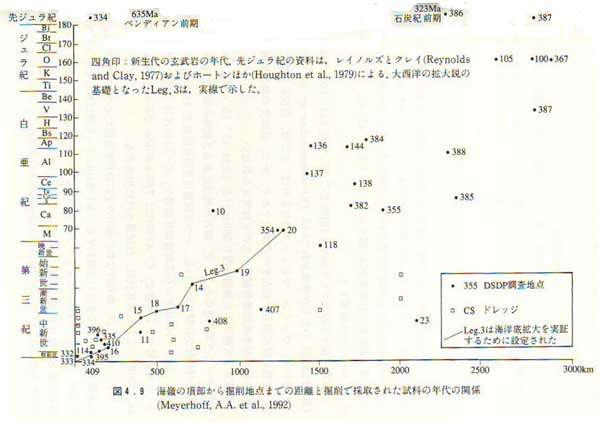

�Z�~�i�[[687]�ł��Љ�܂������A�i���c�搶�̏��Ђɂ���j�C�m��̌Â���̃f�[�^�������}���ڂ��Ă��܂����B

����͊C��̒������瑪��������(����)�ƍ̎悳�ꂽ��̔N������������̂ł��B�����͊C�m��g��̏؋��Ƃ��ꂽ�O���[�}�[�`�������W�����̎悵���f�[�^�ł����A���̌�̃f�[�^�̓o���o���ɂȂ��Ă��ĊC�m��g����͐������Ȃ��ƃ��C�A�z�t�͏q�ׂĂ��܂��B

�E334�Ƃ����f�[�^�͊C�䂩��킸��100�����n�_�ō̎悳�ꂽ���̂ł����A1��8000���N���Â����̂ł��B�t�ɁE23��2000km�ȏ㗣��Ă��܂����N���2000���N�O�̂��̂ł��B�C�m��g�傪�������̂Ȃ�ꉭ�N�O�̊�̂͂��ł��B���c�搶�͑�C�䂩��30���N�O�Ƃ����Ƃ�ł��Ȃ��Â������������Ă���Əq�ׂĂ����܂��B�C�m��g����A�C�m��̎���2���N���A�v���[�g�ړ����ȂǂƂ����̂͏����̊ϑ��f�[�^���瑁�Ƃ��肵�ĉ��߂������̂悤�Ɏv���܂��B

2006-02-23 (Thu)

hiromi������̃��[��

�u���́A�n������ʎ����Ă��錻���s�v�c�Ɏv���܂��B�v�Ƃ���hiromi������̍l�@���͂��܂����B�O�̘_���Љ�Ƃ����������������Ă���܂��̂őS�����Љ�܂��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�n���́A�O�����猩��A�ő́A�t�́A�ő̂̍\�������Ă��邪�A���z�n�̘f���̒��ŗB��ő̂̊j�����A�C���M�����[�ȑ��݂ƂȂ��Ă��܂��B

����́A�n�k�g�A

�o�g�A�r�g�̓��B���Ԍ��ʂ���A�����ɂ����āA�ő̂��Ȃ���Βn�������̂r�g�̓��B�������ł��Ȃ����Ƃ���A�n�����O�ȑ��݂ɂ��������̂Ǝv���܂��B

�R�� �i����̃z�[���y�[�W�ɂ́A���Z���p�ɂ킩��₷����A���A�}�����Ă���܂����B

http://www.s-yamaga.jp/nanimono/chikyu/chikyunokozo-02.htm

���D �����n�k�̋����̑����

���D �n�k�g�̉e�i�V���h�[�]�[���j

���D �}���g���Ɗj

���D �O�j�Ɠ��j

���D �n���̑w�\��

�O�[�e���x���O�s�A���ʂ̐������Ɓw�n��������`���n�k�g�̌o�H�F����n�k���u�l�H�n�k�ɂ��n���\�������v�x�}�߂�ƁA�m���ɁA�n�k�������Ɠ��B�_�Ƃ͕��ˏ�ɂނ���Ă��܂���B

�n�����������Ȃ��悤�ɂ��āA�n���\�������}�̒n���\�ʂ��������Ă����Ƃ��A���j�ő̐�����������B��̎�i�Ȃ̂��낤���Ǝv���A�Ȃ��m�b���ӂ肵�ڂ������ʁA�n�����������ׂĉt�̂ł������Ƃ��Ă��A�ψ�ł͂Ȃ��͂��Ƃ����l�����킢�Ă��܂����B

���g���ɒ��ڂ��āA���̂̏ω��ɂƂ��Ȃ����g���`�B�����̎�����N�����s���Ă���Ɖ��肵�A�l�b�g�Ō������܂����B

�i�悭�l������A�Γc�搶�����̂̐��Ƃł����ˁB�j

�����_�H��w�H�w���@�B�V�X�e���H�w�Ȃ̋T�c�������������Ă����܂����B�T�c�����́u�C�A���܂މt�̒���`��鈳�͔g�v�̌���������Ă��܂��B���̂�������ŁA�s������Ƌ�����������Ă���悤�ł��B

http://www.tuat.ac.jp/~kamelab/list2/index.html

�ΎR���Ό��ۂ����ɂ߂錤��

�����Љ�L��(�s���E�T�c, ������� Vol. 22, No. 87 (2002), pp. 223-228)

(1) �����ɂƂ��Ȃ��}�O�}�̔j�Ӂ@�`�����I���̋@�\�𖾂Ɍ����ā`

�@�ΎR�̔����I���Ύ��ɂ�����u�}�O�}�̔j�Ӂv�̕����ߒ��𖾂炩�ɂ���B�j�ӂƂ́A�}�O�}���ɗn�����Ă���C�̂��C���Ύ��̋}�����ɔ����͏o�E���A���錻�ۂł���B���̂悤�ȃ}�O�}���Ό��ɒB����ƁC���Ɋ܂܂��C�A�̂��߂ɔ�ƂȂ��ĕ��o���A���������Ό��ۂƂ��Ċώ@�����B�{�������ŏ��L����100�C���܂ʼn������ł���~�Ǘ����������u��p���āA���̃v���Z�X�Ɋւ��郂�f���������s���B

(2) ���S�x�C�t���̉~�Ǔ�����

�@�ΎR���̌����́A��܂��ɂ́A�}�O�}�Ɋ܂܂��A�Ȃ����A�}�O�}�̎���ɂ��鐅�Ȃǂ̊������������炩�̂��������ŋC���A�c�����邱�Ƃɂ���B�{�����ł́A���Ύ��̃}�O�}������͋[���鎺���������u��p���āA�C�A���܂ލ��S�x���̂̉~�Ǔ����������𖾂炩�ɂ��邽�߂̃��f���������s���Ă����B

������� Vol. 22, No. 87 (2002 �N10 ��) pp. 223-228.

http://www.tuat.ac.jp/~kamelab/list2/jvsj2002.pdf

�ΎR���������������`���������̎��݁`

�s�� ���b**�E�T�c ����

3�y�[�W���

������,����܂ł̑����̉�͂́A�}�O�}�@�K�X�n�̋C�A���ł��A���@��C�n�Ɠ��l�̉���������L����A�Ƃ������Ƃ�O��Ƃ��čs���ė����B�ʂ����Ă���͂ǂ����H �}�O�}�́A���Ȃ��Ƃ�����1000 �{�ȏ�̔S�x�����B���ɂ́A10 ���{���̔S�x���������̂�����B���̂悤�ȍ��S�x�t�̒��ł��A���@��C�n�Ɠ����c�_�����藧�̂ł��낤���B

�����ŁA�M�҂�́A�}�O�}���x���̍��S�x���̂ɋC�A���܂܂����n�����A���̔}�̒��ɂ�����ア�Ռ��g�̓`�d�����������I�ɒ��ׂĂ݂邱�ƂƂ����B���S�x���̂Ƃ��ẮA�V���R�[���I�C���i�M�z���w KF96H-1M�C���x 978 kg/m3�j�A�����߁i���x1400 kg/m3�j��p�����B���̓�̗��̂̐ÓI�ȔS�x�́A��1000 Pa�@s �Ƃقړ����ł���B

�����f�[�^�ɂ���͌�������̂́A�����ߒ��̓`�d���x�́A�V���R�[���I�C���⎮(1)�Ō��ς��������x�ɔ�ׂāA���炩�ɑ傫���B���̓`�d���x�̍��́A�����̗��̂��قȂ�S�e��������L���邱�ƂɋN�����Ă���B

http://www-jm.eps.s.u-tokyo.ac.jp/2001cd-rom/pdf/ak/ak-007.pdf

�ΎR�̐U���Ɍ�����C�A�̉e��

�s�� ���b

�܂��A�C�A���܂ޔS�e�����̒��̈��͔g�̕��U�W������͂��邱�Ƃɂ��A���̂��Ƃ��������B���ɁA�S�e�����̒��̋C�A�̉^����A�C�A�Q���̈��͔g�̓`�d�����́A���̂̔S���ƍ����ɑ傫���e�������B�������������S�e�����̂̏ꍇ�A�C�A�^���͒e���v�f�Ɏx�z����A���͂̈��͕ϓ��ɂ悭�ǐ�����B�������傫�����̂ł́A�e���ό`�̊�^�����Ȃ��A�S�����x�z�I�ɂȂ�B�}�O�}�́A��҂ɑ�����B���ɁA�S�����Ɏx�z�����ꍇ�A�S�����ɂ��A�C�A�^�����ǐ��ł��鈳�͕ϓ��̎��g���̏�����ł���B�����荂���g�ŁA�C�A���ό`���Ȃ��Ȃ�ƁA�C�A�̉e���ɂ�鉹���̒ቺ���N����Ȃ��B

�ȏ�̎O�_���������Ȃ�ɉ��߂����̂ł����A�n�������́A�\�ʂɋ߂��ꍇ�A�O�C�ɂ��炳��Ă���̂ŔS���������������ɍs���ɂ�ĔS�����Ⴍ�Ȃ�A�����ɍs���قǍ������̉e���ŔS���������Ȃ�Ƃ������\�������Ă���̂ł͂Ȃ����ƁB

�܂�A�T�c�����̎����Ă͂߂�A�n���O�����璆�S�ɂނ����āA���₩�Ɂi�o�E���N�[�w���̂悤�Ɂj�����߁A�V���R�[���I�C���A�����߂̍\�������Ă���Ǝv���܂��B

�����߂̏��ł́A���g���̓`�d���x�������A�V���R�[���I�C�����ł͓`�d���x���x���B

������A�����قǂ̓���n�k���u�l�H�n�k�ɂ��n���\�������v�}�ɓ��Ă͂߂�A���l�̉���������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

���낤�ƍl���ł����A���[�������Ă��������܂����B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�ȏオhiromi������̃��[���ł��B�O�_�����ڂ����͓ǂ�ł���܂��A����ǂ݂���ƁA���g�A�����g�A�Ռ��g�̋����ׂ������̂悤�ł��B���������g�͒n�k�̂o�g�Ɠ����e���g�ł����Ĕ}�����g�̐i�s�����ɑO��ɓ����܂����A�r�g�͔}�����i�s�����ɏ㉺���E�ɓ����܂��B�ő̂Ȃ�Η��҂Ƃ��i�s�ł��܂����A�t�̂ł͂o�g�����i�s�ł��܂���B

�܂��w�\�����ꂽ�t�̂ł��ƁA�}���g���Η��Ȃǂ������ł��Ȃ��悤�Ɏv���܂����E�E�E�B

2006-02-23 (Thu)

�[���ɂ���ĕς��n���C�ُ�̎Ȗ͗l

���C�u�����[28�ɏЉ������搶�̎��̕��͂ɂ���f�[�^���u�V�����n���ς�T�飂ɍڂ��Ă��܂����B

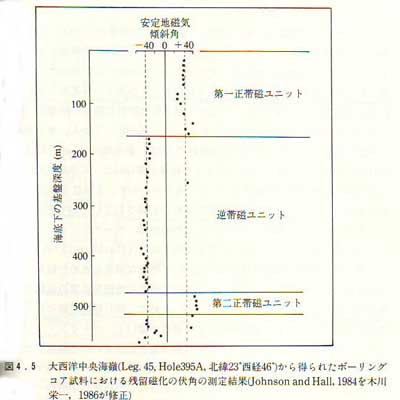

�u�����C��R���ŗN���オ�����v���[�g�́A�����œ��L�̒n���C�̐�����^�����A���̐����́A�ړ�����v���[�g�ɔ����ĊC����Ă����A�Ƃ����Ă����B����̓u���[�g�����x����d�v�Ȓ��ł���B�Ƃ��낪�A�C��̊�Ղ��@���Ē��ׂĂ݂�ƁA��w�̎����Ɖ��w�̎����ŁA�n���C�̐������������Ă���Ⴊ�m��ꂽ�B���̂��Ƃ́A�C��̊�Αw�́A�ꖇ�̃v���[�g�Ƃ��ėN���o�������̂łȂ����Ƃ������Ă���B�v

����͑吼�m�����C��ł̃{�[�����O�œ���ꂽ�����ł��B�D��ł͊C��\�w�Ɠ������ю��ُ̈킾���������ł����A���̉�����3��̎��C�t�]���L�^���Ă����̂ł��B

����́A�C��v���[�g����̂ƂȂ��Ĉړ����Ă���Ƃ����v���[�g�_�ɂƂ��Ă͂܂������̖��������f�[�^�ł��B�u�V�����n���ς�T�飂ɂ͎��̂悤�ɏ����Ă���܂����B

�u�吼�m�����C�䉺�ɁA20�`30���N�~�R��Ƃ�������߂Ē������Ԃɂ킽���ĂقƂ�Ɛ����Ɉړ����Ȃ������C�m�n�k�����݂��Ă����Ƃ������Ƃ́A���̊C��t�߂ł́A�C�m��̊g�傪�����N��ɂ킽���čs���Ȃ��������Ƃ��Ӗ�����B���̂��Ƃ͊C�m��g�厩�̂̔ے�ɂȂ���̂ł͂Ȃ��낤���B�v

�C�m��g��̓v���[�g�e�N�g�j�N�X���_�ɂƂ��Ă͑傫�Ș_���\���̒��ł��B���ꂾ�����m�Ȕے�ޗ�������̂ɁA�n�k�w�҂͂܂��v���[�g�_�ɂ������̂ł��傤���B

����ł͂���4�w�̎��C�ُ�͂ǂ����ċL�^���ꂽ�̂ł��傤���A��������Č��܂��B

�Γc���_�ł́A���C�̎Ȗ͗l�Ƃ����̂͊C�䒸�����畬�ɂ���ĉ����o���ꂽ�n�₪�R���Ζʂ𗬉����Čł܂�Ƃ��ɂ��̂Ƃ��̒n��������L�^���đю�����̂ł͂Ȃ����ƍl���Ă��܂����A�����������ۂ����w�ɂ��n���ČJ��Ԃ��ꂽ�ꏊ������Ƃ������Ƃł͂Ȃ��ł��傤���B

�@�킳�ꂽ��600���Ƃ����[���͒n�k�̂ق�̕\�w�ł���A�n�k�{�͓̂��R�ړ����邱�ƂȂ��C��n�k�N�ɂ킽��\�����Ă����̂��Ǝv���܂��B600���Ƃ������l�̓O�����h�L���j�I���̒n�w��z�N����ق�̕\�w�ł��邱�Ƃ�������܂��B

�܂��A�C�m��ɂ͑嗤���̊�Ȃǂ���������Ă��邻���ł����A�����N���̊Ԃɂ̓O�����h�L���j�I�����o�����Ă����悤�ȁA����ƒ��~��������o���������Ƃ�����A�C��ɂ����ė�������n��ɔ핢����Ȃ��������n�ɂ͑嗤���̊�Ȃǂ����������̂��Ǝv���܂��B4�w�̎��C�ُ�L�^�͂������������ɂ���ċL�^����Ă���̂�������܂���B

�Ȃ��A�}�͕��p���v���������̂ł����A��ꐳ�ю����j�b�g�̂Ȃ������ł����p���ω����Ă��܂��B���p�͂��̒n�_�̈ܓx��\���Ă��܂��̂ŁA���Ȃ�n���̎p���͕ω����Ă���̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�O�����h�L���j�I���̒n�w�������Ă���Ă��邱�Ƃ������ł����A�n���̓|�[���V�t�g���ۂɂ���Ă��Ȃ�p�ɂɥ���Ƃ����Ă������N�Ɉ��Ƃ������x�ł������E���z�ɑ���p����ς��Ă���̂��Ǝv���܂��B

2006-02-24 (Fri)

�v���[�g���ɖ�������ϑ�����

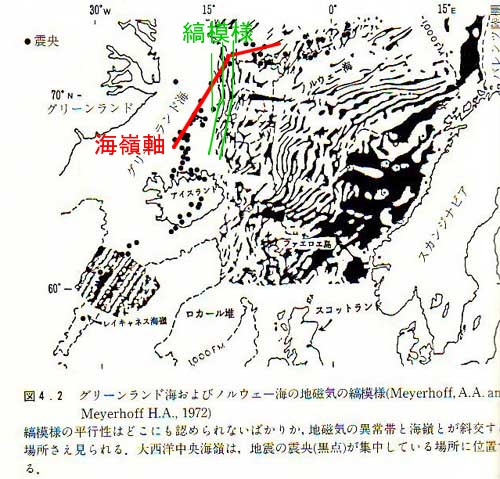

�u�V�����n���ς�T��v��ǂ�ł��Ėʔ������ƂɋC�����܂����B�u�Ƃ�܂��v����́u�吼�m�̊C��̔N��͐[�C�@��ɂ���Ăقڂ܂�ׂ�Ȃ����ׂ�����Ă��āA�n���C�Ȃ��S�C��ɓn���đ��݂��鎖���킩���Ă��܂��B�v�i[1141]�Q�Ɓj�Ǝw�E����܂������A���͎Ȗ͗l���Ȃ��ꏊ�����邱�ƁA�Ȗ͗l���C��̎��ƒ��s�����Ό�����(�C�m��g����ɖ���)�ꏊ�����邱�ƁA�Ȗ͗l�ɂȂ��đю����Ă���͕̂\�w�̖���n��(�n�k�ł͂Ȃ�)�ł��邱�ƁA�Ȃǂ��ϑ������Ƃ��Ă���Ƃ����L�q������܂����B�֘A����}�ƕ��͂��Љ�܂��B

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

�u�Ƃ��낪�A���̂悤�ȊC��t�߂̒n���C�ُ�т��S���������Ă��邩�A�ϑ�����Ă��Ȃ��n�悪����Ƃ������Ă���

�iMeyerhoff��Meyerhoff�A1972�j�B

���Ƃ��A�A�C�X�����h����k�V�x���A�̃��v�e�u���I�܂ł�3700km�ɂ킽��n�сA�A�C�X�����h�쐼�̃��C�L���l�X�C��̓�[����A�]���X�C�t�߂܂Ă�1500km�A�A�t���J����̃u�[�x���k������A�k���C���h�m�̃��G�C�a�܂ł�7000km�ɂ킽��n�тȂǂł́A�C��t�߂̒n���C�ُ�́A�����Ȃ����͊ϑ�����Ă��Ȃ��Ƃ����B���������A���E�̊C��t�߂̒n���C�ُ�тŌ݂��ɔ�r���邱�Ƃ̂ł��Ȃ��悤�ȕ����͑S��ɑ��ĂQ�O�`�R�O���ɂ����ł���Ƃ����B�v

�u�E�E�E���ڂ��ׂ��_�̓A�C�X�����h����k���֘A�Ȃ�n�k�̐k�����z�i�C�䎲�j�ƁA�n���C�ُ�̎Ȗ͗l�Ƃ��Ό����Ă��邱�Ƃł���B�v

�u�C�䎲�̗����̒n���C�ُ�̎Ȗ͗l���ΏƓI�ɕ��z����Ƃ������Ƃ͑S�����ʂł��Ȃ��B�v

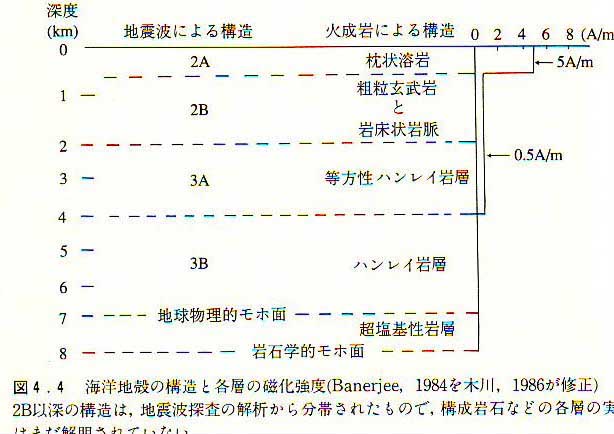

�u�C�m�n�k�̑�2�w�i�}4.4��2A�E2B�j�����������w�ƌ��錩�������܂����B(�����j��ʓI�ɂ́A��2�w�̂����ł��A�Q�`�̕���(����n��j�������̎�v�ȒS����ł͂Ȃ����ƌ����Ă���B�v

�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[

���������ϑ��������画�f����ƁA

�u�C��t�߂Ɍ�����n���C�̎Ȗ͗l�Ƃ����̂́A�C�m��̊g����������̂ł͂Ȃ��A�C�䂩��}�O�}�����o�������o���ꂽ�Ƃ�(���o���Ȃ��ꏊ������)�ɗ�����������n�₪���̎��̒n���������������đю����錻�ۂł���B�C�䂪���E�Ώ̓I�Ȍ��z�����ꏊ�ł́A�C�䎲�ɑΏۂȎȖ͗l���`�������ꏊ���ł��邪�A�K�������C�䎲�ɒ������ė�������Ƃ͌��炸�A�C��n�`�ɂ���Ă͎Ό����ė�������ꍇ������B�v

�Ƃ������Ƃ̂悤�Ɏv���܂��B�������ł����A�v���[�g���ɖ�������ϑ������͂����Ƃ����Ƃ�������悤�ł��B

�Ȃ��A�{�����C�u�����[�P�T�̊ԈႢ���C�����Ă����܂����B�C�ꂩ��C���֔�������ܔg�̎ˏo�p�x�ɊԈႢ������܂����B���炵�܂����B